観音信仰と三井寺観音堂

琵琶湖と大津の街を一望する景勝の地にあり西国三十三所観音霊場第十四番札所の観音堂を中心に、鐘楼、百体堂、観月舞台、絵馬堂など重要文化財の建物が建ち並び、江戸時代以来の札所寺院の姿を今に伝えています。 古くは延久四年(1072)、後三条天皇(1034~73年)の病気平癒を祈願して秘仏・如意輪観音像(重要文化財)を長等山の華の谷に奉安したのが始まりで、その後、文明年間(1469~86年)に現在の場所に移されました。 観音経によると、観音さまは衆生を済度するため三十三身に化身してこの世に応現すると説かれ、観音さまのご利益をいただくことを願って参拝したことに起源しています。 西国観音霊場は、平安時代に最古の巡礼記を残した三井寺の高僧・行尊 (1055~1135年)、覚忠(1118~1177年)の巡拝から始まるといわれています。 現在は、近畿二府四県と岐阜県にまたがる三十三の札所寺院と三ヶ寺の番外寺院からなり、令和元年(2019)には日本最古の巡礼道(みち)として「日本遺産」に認定されています。

音声ガイド

音声ガイド再生中

※音声ガイドは、お手持ちのイヤホンでお楽しみいただき、他の方のご迷惑にならないよう注意してお楽しみください。

愛染明王像

微妙寺

力軒

弁慶力餅

明治

1868年–1912年。

内法

鴨居。また敷居から鴨居までの距離。

石製の竃

絵馬

神仏に祈願するとき、古くは神馬を寄進したが、後に板に駒絵を描いて奉納したのが始まり。その後、干支などの絵が描かれるようになった。

琵琶湖疏水

琵琶湖から京都へ続く人工水路。第1疏水(1890年に完成)と第2疏水(1912年に完成)を総称したもの。 流通経路として活躍しただけでなく、水力発電や上下水道も整備したことで京都の都市機能は著しく発展した。

檜皮葺

ヒノキの皮を剥いだ檜皮を竹釘で打ちつける工法で葺いた屋根。

舟に乗られた像

懸造

崖などの高低差が大きい土地に、長い柱や貫で床下を固定してその上に建物を建てる建築様式。

桟瓦

横断面が波形の瓦一種類だけを使う葺き方で、江戸時代に考案された。本瓦葺に比べて経済的なことから簡略瓦とも呼ばれていた。現在、町屋や住宅などで普通に葺かれているのが桟瓦葺である。

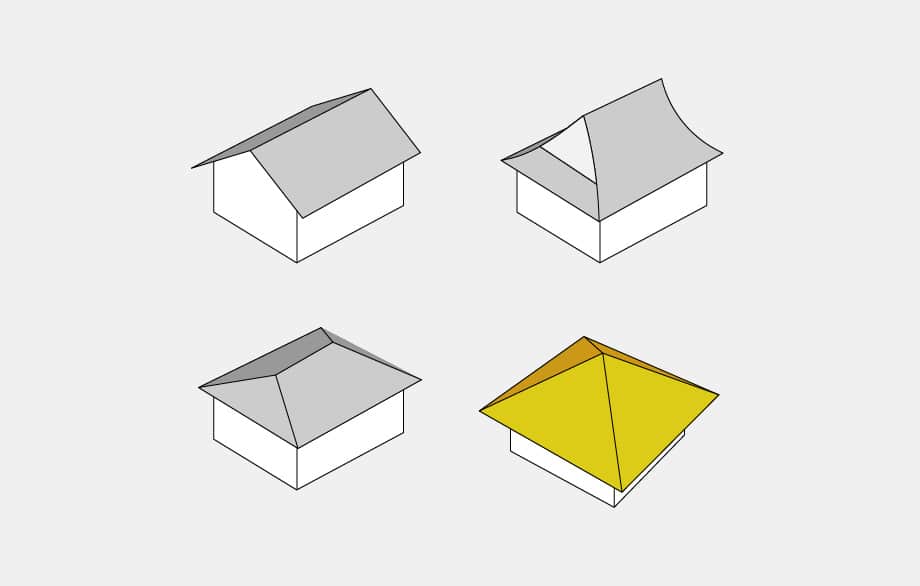

宝形造

屋根の一種。正方形の建物で、隅棟が屋根の中央に集まるもの。方形造ともいう。

西国・秩父・坂東の観音霊場

西国三十三所、秩父三十四所、坂東三十三所、合わせて100カ所の観音霊場のこと。

尾垂木

組物から斜め下方へ突き出している垂木。

蟇股

二本の水平材の間に置かれ、カエルが股を広げたように曲線状に左右の両裾が広がった部材。また鏃(やじり)の形状のひとつである刃先が二股に分かれた雁股(かりまた)から転じたともいわれる。

簔束

束の上辺に植物の装飾彫刻が施されたもの。

中備

組物と組物の間にあって各種桁を受ける支持材のこと。本来構造材であるが、装飾的要素が強い。

切目縁

縁側の板張り形式の一つ。板を敷居と直角方向に張り、小口を外に見せる。濡縁にみられる。

高欄

廻縁の外縁に転落防止のために設けられる手すり。

三手先

側面から見て、壁から斗が三列前まで出ている斗栱。

腰袴

鐘楼・鼓楼の下層の末広がりになった部分。

天守台

天守を築く土台として、周囲より高くつくった所。多く石垣を組んで築かれる。

桟唐戸

框の中に桟を組み、その間に薄板や連子をはめ入れた戸。

楼門

二階建ての門で、一階の上には屋根がなく、腰組で縁がめぐらされ、二階にのみ屋根のある門。

禅宗様

鎌倉時代初めに中国から主に禅宗の僧侶たちによってもたらされた建築様式。唐様ともいう。

鐘楼

寺院の境内にある、梵鐘をつるす建造物。

近畿二府四県

京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県

覚忠

平安時代後期の僧。1118-1177。藤原忠通の子。 三井寺の増智に師事。後白河上皇の出家に際して戒師をつとめた。天台座主、のち園城寺長吏。その間、大僧正に任ぜられた。歌人としても知られる。

行尊

平安時代の僧、歌人。1057-1135。三条天皇の曾孫。参議源基平の子。12歳で出家して三井寺に入る。大峰山での修験の修行などを重ね、25歳で頼豪から阿闍梨灌頂を受けた。以後、加持祈祷の効験をうたわれ、鳥羽天皇の護持僧となるなど活躍。園城寺長吏、大僧正に任ぜられた。書や琵琶のほか和歌にもすぐれ、大峰修行中の作などは西行の先蹤として後世から高く評価された。

平安時代

桓武天皇の平安遷都(794)から鎌倉幕府の成立(1185)まで約400年の間、政権の中心が平安京(京都)にあった時代。ふつう初・中・後の3期、すなわち律令制再興期・摂関期・院政期(末期は平氏政権期)に分ける。平安朝時代。

観音経

法華経の中の「観世音菩薩普門品第二十五」という一章の別名。観音菩薩の力を信じ、慈悲の心を信じ、その名を唱えれば、観音菩薩に救われることが書かれた経。

後三条天皇

平安中期の天皇。後朱雀天皇の第2皇子。名は尊仁。藤原氏の専権をおさえ、記録所を置いて荘園を整理し、政治の積弊を改めた。(在位1068〜1072)(1034〜1073)

江戸時代

徳川家康が慶長5年(1600)関ヶ原の戦で勝利を占め、1603年幕府を江戸に開いた頃から、慶応3年(1867)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間の称。徳川時代。

琵琶湖

滋賀県中央部にある断層湖。面積670.3平方キロメートルで、日本第一。湖面標高85メートル。最大深度104メートル。風光明媚。受水区域が広く、上水道・灌漑・交通・発電・水産などに利用価値大。湖中に沖島・竹生島・多景島・沖の白石などの島がある。近江の海。鳰海。

石突きの図

蓮如上人像

親鸞聖人像

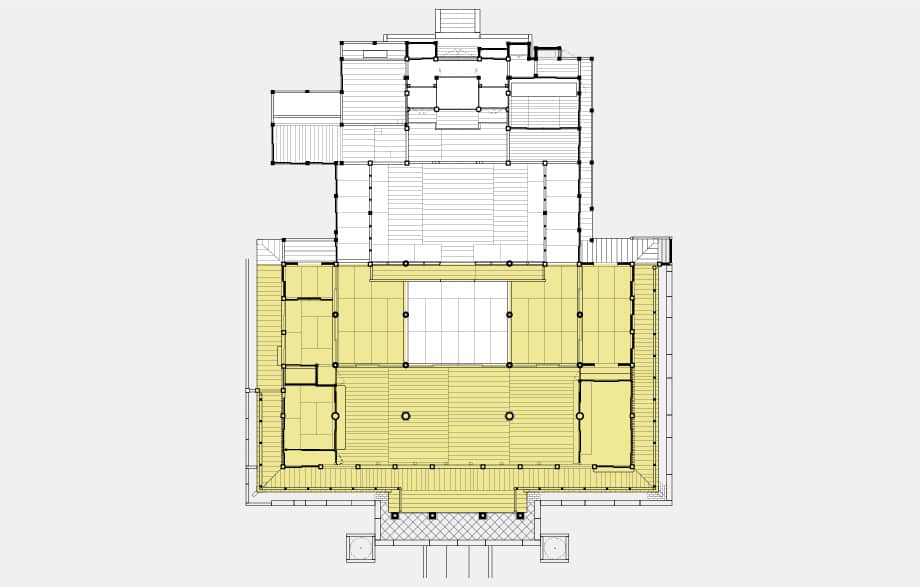

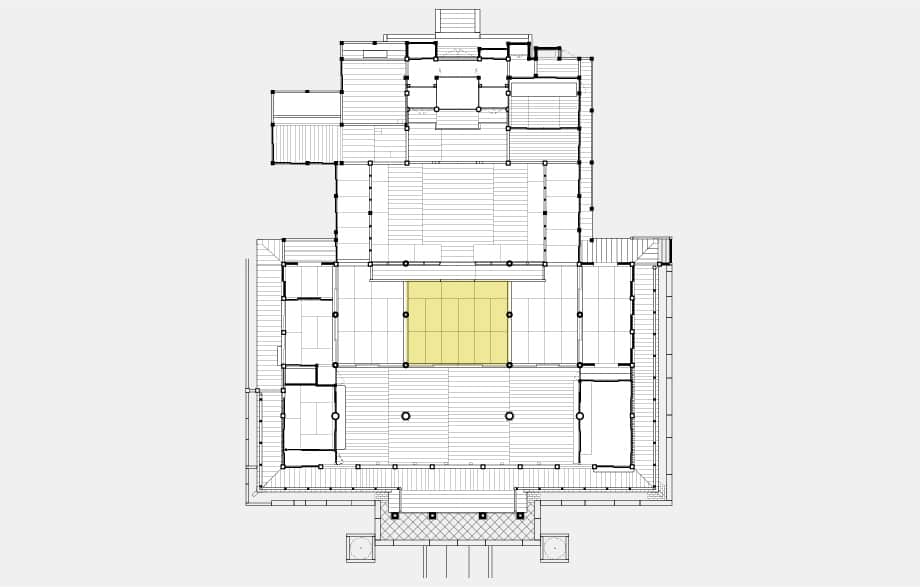

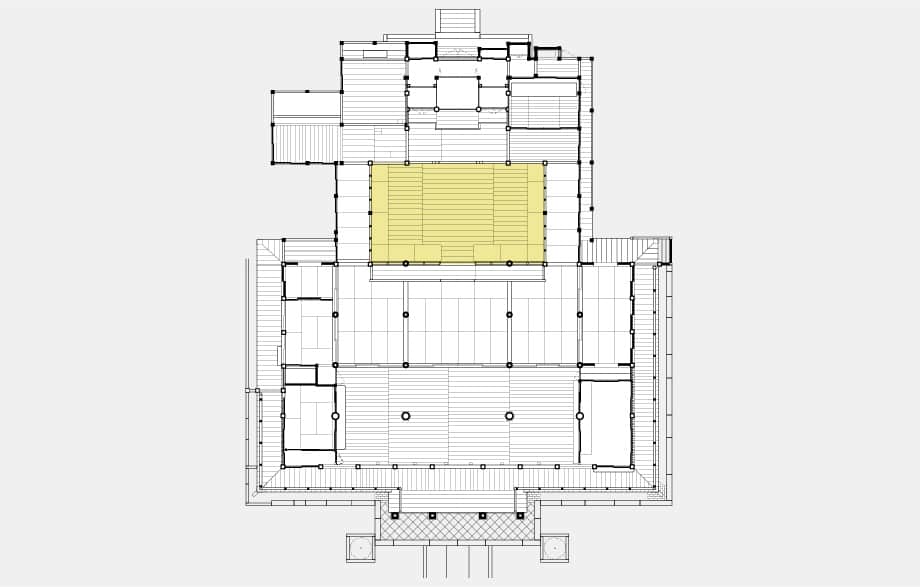

外陣

内陣

向拝

社殿や仏堂で、屋根を正面の階段上に張り出した部分。導師や参拝者が堂舎の正面から礼拝出来る施設。

本瓦葺

平瓦と丸瓦の二種類の瓦を交互に重ねて並べる方法で、六世紀末に日本最初の本格的寺院として飛鳥寺が建立されて以来の歴史ある葺き方。

入母屋造

母屋を切妻造とし、その四方に廂を葺き下ろして一つの屋根としたもの。

元禄期

江戸中期、元禄年間(1688〜1704)を中心とした5代将軍徳川綱吉の治世(1680〜1709)の総称。 幕府の権威の最も盛んな時期で文治政治を展開。農業、商業の発展、町人の台頭がみられ、学問、文化に清新な気風がみなぎり、華美な元祿文化が開花した。

瑞鳥

虹梁

上方に曲がった梁。雨後の虹を連想しての名。

金襴巻

柱などにおける装飾法の一つ。堂門や社殿内部の柱などの上部に、あたかも金襴の裂をかけたような絵画装飾を施すこと。

須弥壇

仏像等を安置するための壇。

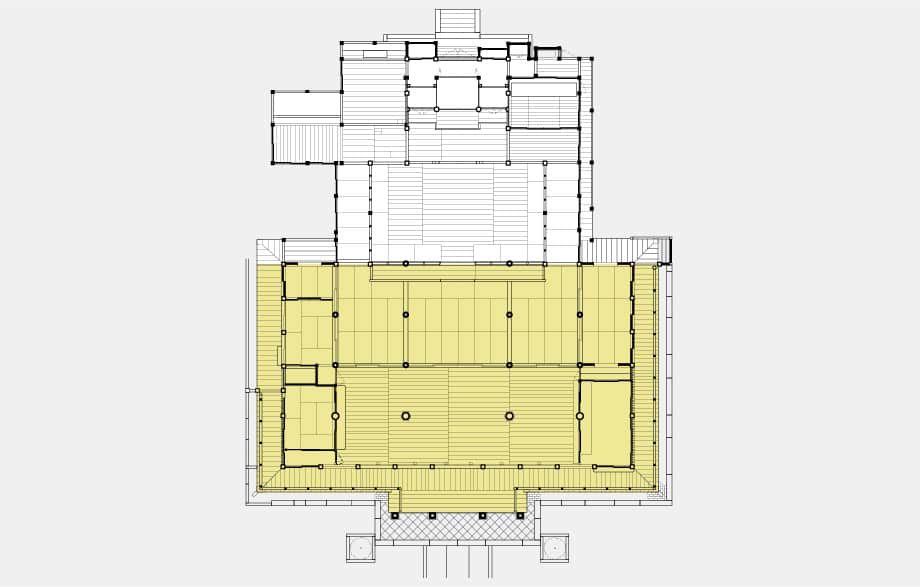

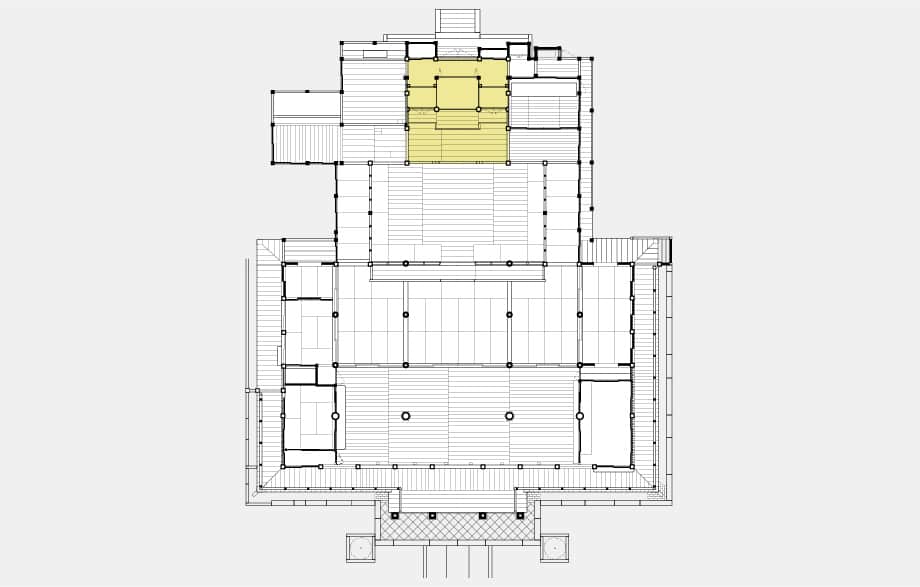

合の間

建物と建物を繋ぎ、一つの屋根にまとめた場所。

礼堂

参拝者を収容する場所。

正堂

本尊をお祀りする場所。

御骨大師像

国宝の智証大師坐像。大師入滅後、その姿を模刻し、像内に遺骨を納めた。現在も大師の遺命そのままに、唐院の奥深く大師堂に厳重なる秘仏としてまつられている。

鎌倉時代

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、元弘3年(1333)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

唐草文様

葉や茎、または蔓植物が伸びたり絡んだりした形を図案化した植物文様の呼称。唐草という植物はない。

一木造

像の頭部と体部の主要部を1材から彫り出す木彫の技法のひとつ。

裳先

勧学院

中尊大師像

唐院

智証大師

弘仁5年(814)、現在の香川県善通寺市に生まれる。父は和気氏、母は空海の姪に当る。15歳のときに比叡山に登り、義真(778~833)の門弟となり、仁寿3年(853)、40歳のときに唐に渡り、天台山や長安で天台学や密教を学んで日本に伝えた。唐から持ち帰った経典類を三井寺の唐院に納め、自ら初代の長吏に就任して三井寺を天台別院とし、後に寺門派の総本山として発展する基礎を築いた。貞観10年(868)には第5代天台座主となり、23年余の長きにわたり仏法の隆盛に尽し、寛平3年(891)10月29日に入滅した。

衣紋

獅子冠

彫眼

木彫像において、眼を彫り出してあらわしたもの。

寄木造

複数の木材を組み合わせて像の頭部や体幹部を造る木彫の技法。内部をくり抜いて重量を減らし、少ない木材で大きな像が造れるなどの利点がある。日本独自の技法で、平安時代中期から後期にかけて完成された

毘沙門天像

四天王・十二天の一つ。須弥山の中腹北方に住し、夜叉・羅刹を率いて北方世界を守護し、また財宝を守るとされる神。甲冑を着けた忿怒の武将形に表され、片手に宝塔を捧げ、片手に鉾または宝棒を持つ。日本では七福神の一つともされる。また多聞天とも訳し、四天王を列挙する場合には普通この名称を用いる。別名を倶毘羅(梵語Kubera)といい、インド神話では財宝の神。

如意輪観音像

本尊は一面六臂の像容で、寄木造、彫眼、漆箔像。 円みのある顔を右に傾け、右手一手の指の甲を頬に当て、 右膝を立てる姿は優美で端正である。 頭を飾る大きな透かし彫りの宝冠や瓔珞は後世のものである。

観音堂

西国三十三所観音霊場

近畿2府4県と岐阜県にまたがる33ヶ所の観音信仰の霊場。日本最古の巡礼であり、現在も多くの参拝者が訪れている。その最古の記録は『寺門高僧記』に収録されている平安時代の三井寺の僧である行尊(1055~1135)と覚忠(1118~1177)の巡礼記で、三井寺は西国三十三所の形成に大きな影響を及ぼしている。室町時代以降になると西国巡礼は広く民衆にまで広がりをみせ、また関東の坂東三十三箇所や秩父三十四箇所など全国各地に「西国写し霊場」と呼ぶ霊場が成立するようになった。令和元年(2019)に「1300年つづく日本の終活の旅 西国三十三所観音巡礼」として日本遺産に認定された。